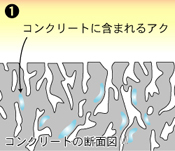

(1)コンクリートやモルタルなどは、溶け出しやすいアクが含まれています。

エフロの発生原因と対策

エフロレッセンス(白華現象)が表出する主な原因は、モルタル中の水酸化カルシウムCa(OH)2 が、浸入した雨水などに溶けて目地やクラックからにじみ出し、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムCaCO3 となったものです。カルシウムだけではなくマグネシウムやナトリウム類が混じることもありますが、白く変色したように見えるので施主様からのクレームとなりやすい現象です。

温度が低い方が起こりやすい

建物の日陰や北側にエフロレッセンスが多く観察されることが分かります。特に秋から冬にかけては増殖しやすく、エフロレッセンスと温度には密接な関係があることが予測できます。実はエフロレッセンスは、温度が低い方が起こりやすいのです。温度が低いと水酸化カルシウムが水に溶けやすく、しみ出した溶液からエフロレッセンスが析出するためには、ゆっくり乾燥されたほうがいいのです。そのため秋から冬にかけてエフロレッセンスが発生しやすくなります。

乾いたり濡れたりを繰り返す場所

エフロレッセンスが雨水などの進入から発生することが分かりましたが、では池の中など常に濡れている部分ではどうでしょう。このように常に濡れている建材からは炭酸カルシウムが生成されないためエフロレッセンスが現れにくいのです。逆に言えば、乾いたり濡れたりを繰り返す場所が、エフロレッセンスの発生しやすい箇所となります。

また、エフロレッセンスは目地やクラックの周辺に発生しやすいのですが、、砂岩や一部の大理石、またレンガでは全面に見られることがあります。透水性が高い建材の場合は、エフロレッセンスがが析出しやすいようです。石材メーカーでは「粉吹き」と呼んでいる現象です。

(1)コンクリートやモルタルなどは、溶け出しやすいアクが含まれています。

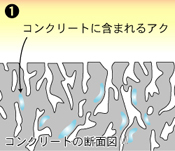

(2)雨が降ると、コンクリートに雨水が染み込み、建材内部からアクが溶け出します。

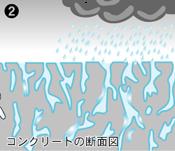

(3)その後晴れると、雨に溶け出したアクが水分と一緒に表面に出てきます。

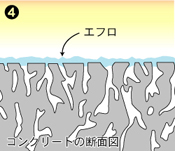

(4)出てきたアクは、コンクリートの表面に増殖し、エフロレッセンス現象になります。

(1)建材を出来るだけ濡らさない

(2)モルタルと接した水を石に触れさせない

(3)エフロレッセンス成分の少ないモルタルを用いる

エフロレッセンス防止混和材をモルタルに混ぜる

(4)エフロレッセンスの析出を妨げる

浸透性塗布剤などでモルタル接触水が戻るのを遮断

(5)モルタルを使用しないで石を取り付ける

乾式石張り工法やレンガの空積み工法

エフロレッセンスの発生を抑えるためには、建材を出来るだけ濡らさないことが必要となります。しかし、外壁や外溝に使用した建材を濡らさないようにするのは現実問題として無理だと思います。そこで、濡れないように保護することが最重要と考えられています。